미세아교세포에서 TMEM119의 중요성은 무엇인가?

트랜스멤브레인 단백질 119(TMEM119)는 중추신경계(CNS)에서 휴지 상태의 항상성 미세아교세포의 표지자로 인식되는 제1형 트랜스멤브레인 단백질입니다. 미세아교세포는 중추신경계의 주요 면역세포로 작용하며 신경세포 건강과 항상성 유지에 중요한 역할을 합니다. 뇌에서의 역할 외에도 TMEM119는 조골세포의 분화 및 증식과 골 무기질화에도 관여합니다.

2016년 두 연구 그룹이 독립적으로 TMEM119를 미세아교세포의 핵심 표지자로 확인했습니다:

- Bennett 등의 연구팀은 현장 혼성화(in situ hybridization)를 통해 TMEM119를 기능 미상의 미세아교세포 특이적 세포 표면 단백질로 확인했습니다(Bennett, 2016)

- 또한 TMEM119가 쥐와 인간의 중추신경계(CNS)에서 미세아교세포의 특이적이고 신뢰할 수 있는 표지자 역할을 하며, 대식세포, 다른 면역 세포 또는 뉴런에서는 발현되지 않는다는 사실을 발견했습니다.

- 세포외 도메인 항체를 사용하여, 그들은 마우스 뇌에서 고순도의 비활성화된 미세아교세포를 분리하는 방법을 개발했습니다.

- Satoh 등의 연구팀은 마우스 미세아교세포 전사체 5개 데이터셋의 비교 분석을 통해 TMEM119와 Iba1이 거의 모든 미세아교세포에서 발현된다는 사실을 확인했습니다(Satoh, 2016). 그들의 연구 결과는 다음과 같습니다

- TMEM119는 사후 인간 뇌에서 Iba1+/CD68+ 미세아교세포에 존재했으며, 알츠하이머병(AD) 유무와 무관했으나 반응성 미세아교세포에서는 결과가 다양했다.

- 다발성 경화증(MS)의 활성 탈수초 병변이나 뇌경색의 괴사 병변에서 발견된 침윤성 Iba1+/CD68+ 대식세포에서는 TMEM119가 검출되지 않았다.

- 연구진은 TMEM119가 인간 뇌에서 상주 미세아교세포와 혈액 유래 침윤 대식세포를 구분하는 신뢰할 수 있는 표지자라고 결론지었다.

이들의 논문 발표 이전에는 인간 뇌에서 상주 미세아교세포와 순환 대식세포를 구분하는 것이 어려운 과제였다. Bennet 등 (2016 )과 Satoh 등 (2016)의 연구를 통해 다른 연구자들은 신경퇴행성 및 신경염증성 질환 진행에서 미세아교세포의 역할을 평가할 수 있게 되었다 .

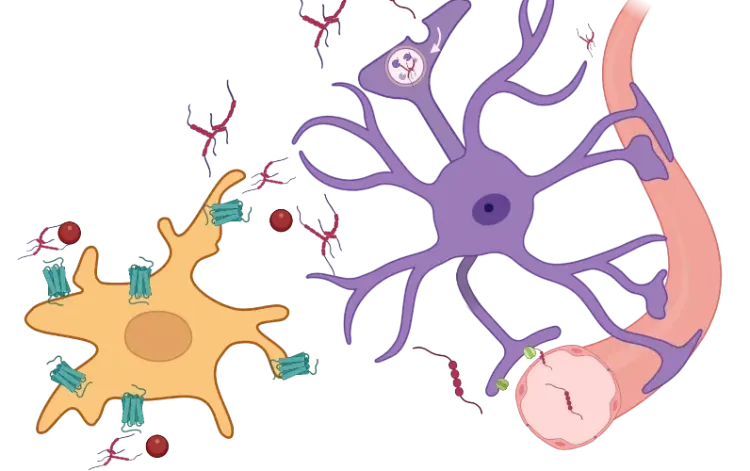

미세아교세포 연구에는 다른 보완적 표지자들도 필수적이다:

- P2RY12(P2Y 퓨린성 수용체 12)는 인간에서 항상성 미세아교세포의 또 다른 특이적 표지자로 기능한다(Bottcher, 2019; Lier, 2021; Hashioka, 2022)

- 그 기능에는 화학주행(chemotaxis) 매개 및 손상 부위로의 미세아교세포 돌기(process) 확장이 포함됩니다.

- P2RY12는 또한 올리고도교세포에서 발현됩니다.

- TMEM119 양성 세포는 P2RY12도 발현하며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

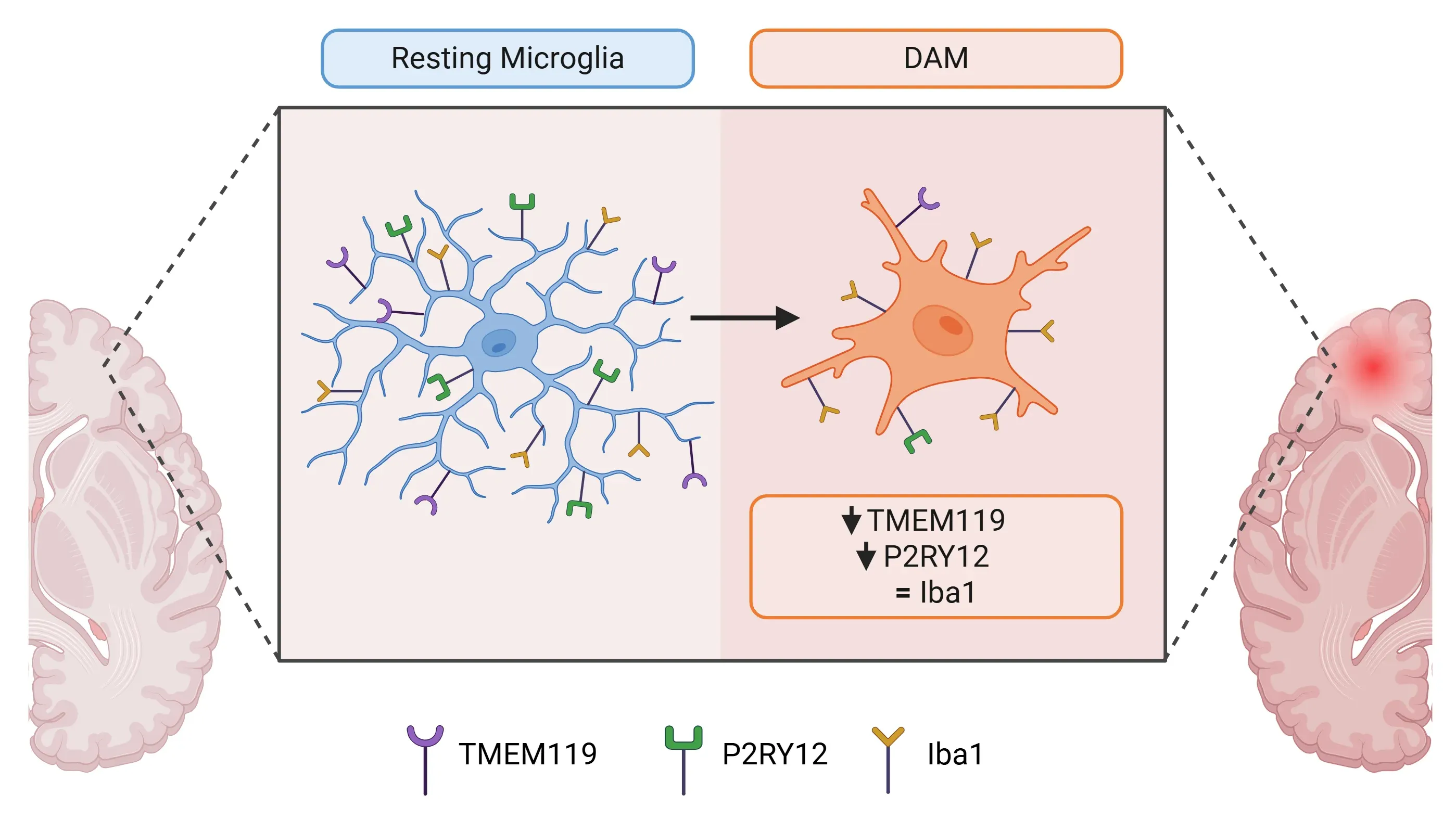

- 두 마커 모두 반응성 미세아교세포에서는 현저한 하향 조절을 보이거나 소실됩니다.

- Iba1, CD11b, CX3CR1 및 F4/80은 미세아교세포와 대식세포 모두에서 발현되는 마커입니다

- 신경염증 동안, Iba1 및 CD11b의 발현은 일반적으로 안정적이거나 미세아교세포가 활성화됨에 따라 상향 조절됩니다 (Bottcher, 2019; Bohnert, 2020; Lier, 2021; Ruan, 2022).

- F4/80은 마우스 미세아교세포에 존재하지만 인간에서는 발견되지 않습니다. 반응성 미세아교세포에서 그 발현 패턴은 다양할 수 있습니다(Bottcher, 2019; Boche, 2022).

- CX3CR1은 신경세포-미세아교세포 간 소통에 핵심적이며, 질환 관련 미세아교세포(DAM)에서 안정적으로 발현됩니다(Bennett, 2016; Boche, 2022)

- CX3CR1에 대한 자세한 정보는 당사의 리소스 미세아교세포-뉴런 상호작용 및 신경퇴행성 질환을 참조하십시오.

후속 연구는 특이성을 조사하고 미세아교세포 내 TMEM119에 대한 이해에 기여했습니다(Gonzalez Ibanez, 2019; Lier, 2021; Ruan, 2022; Vankriekelsvenne, 2022):

- 정상 생리 조건에서 TMEM119는 항상성 미세아교세포에 의해 독점적으로 발현됩니다. 그러나 다양한 병리학적 조건에서 DAM(손상 관련 미세아교세포)에서는 그 발현이 감소합니다.

- TMEM119는 뉴런 및 성상세포와 같은 다른 뇌 상주 세포들뿐만 아니라 중추신경계(CNS)로 침윤할 수 있는 말초 유래 대식세포에서도 결여되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 림프기관 및 갈색 지방 조직의 여포수지상세포와 같은 다른 세포 유형들은 표지될 수 있습니다.

- P2RY12와 함께 TMEM119는 혈액 및 뇌척수액(CSF)에서 발견되는 순환 골수계 세포와 인간 미세아교세포를 효과적으로 구분한다(Bottcher, 2019).

휴지 상태 미세아교세포와 질환 관련 미세아교세포(DAM) 간의 표지자 발현 차이.

알츠하이머병에서 TMEM119의 역할은 무엇인가?

TMEM119는 항상성 미세아교세포의 바이오마커 역할을 하는 것 외에도, 현재 마우스 모델을 통해 알츠하이머병에서의 기능적 함의를 연구 중이다. 그 함의에 대한 몇 가지 통찰은 다음과 같다:

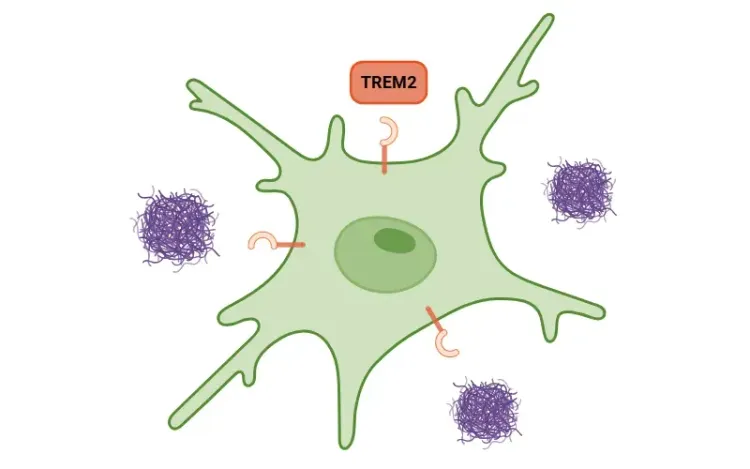

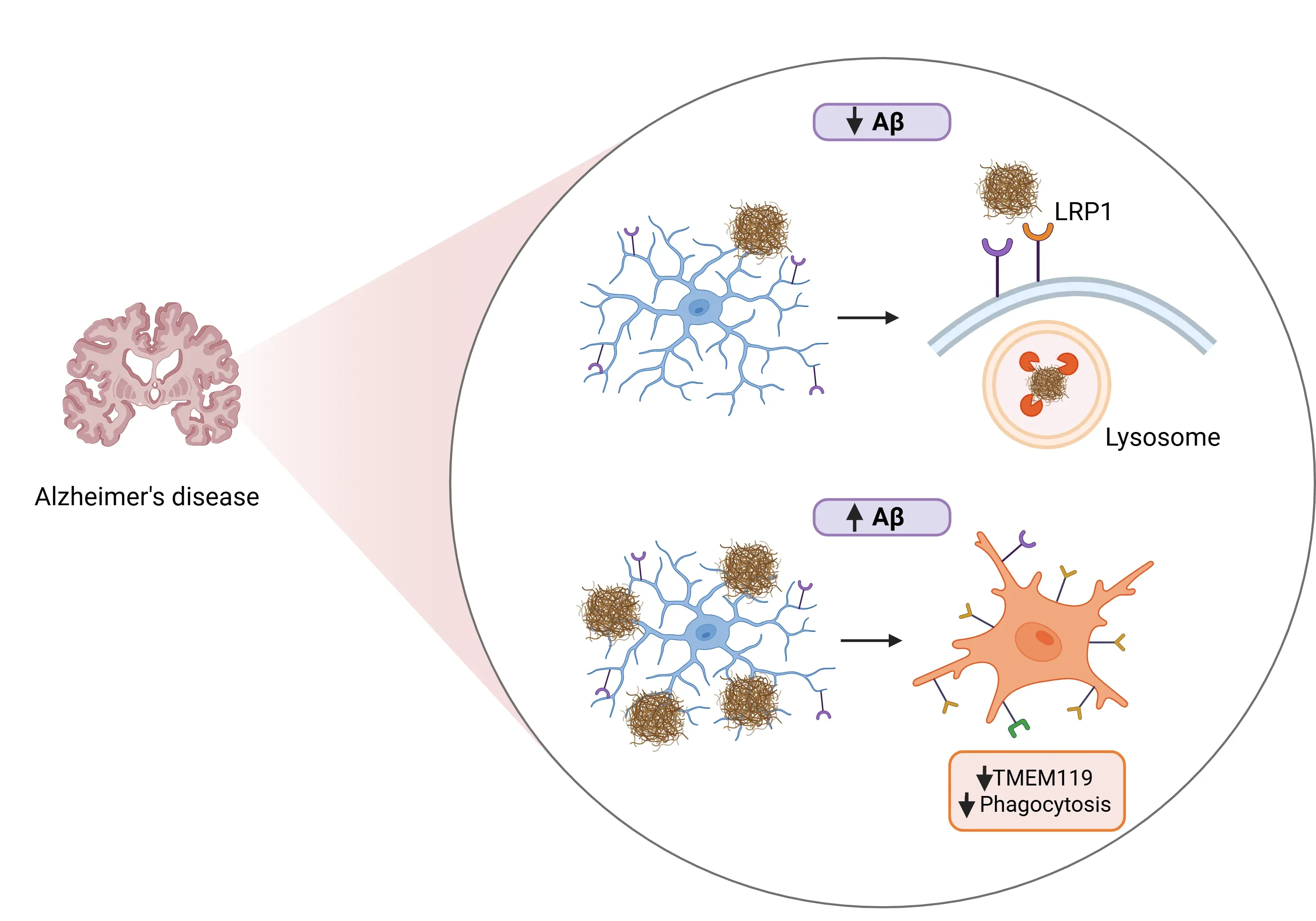

- Aβ 결합 및 제거 (Liu, 2025)

- TMEM119는 Aβ 올리고머에 직접 결합합니다.

- 미세아교세포에서 TMEM119를 과발현시키면 식세포능이 향상되어 체외 및 생체 내에서 Aβ의 포획 및 분해를 촉진합니다.

- TMEM119는 저밀도 지단백질 수용체 1(LRP1)을 모집하여 식작용 및 후속적인 Aβ의 리소좀 분해를 촉진합니다.

- 미세아교세포 항상성 유지 (Liu, 2025)

- TMEM119 결핍은 항상성 미세아교세포에서 병리적 활성화 미세아교세포(DAM)로의 전환을 가속화한다.

- Aβ 부하 증가로 미세아교세포에서 TMEM119 발현이 감소하며, 이는 생쥐에서 질병 진행과 상관관계가 있다.

- 치료적 잠재력 (Liu, 2025)

- 카토게닌과 SRI-011381을 이용한 TMEM119 발현 증진은 AD 마우스 모델에서 베타 아밀로이드 제거 촉진 및 인지 기능 개선 효과가 입증되었다.

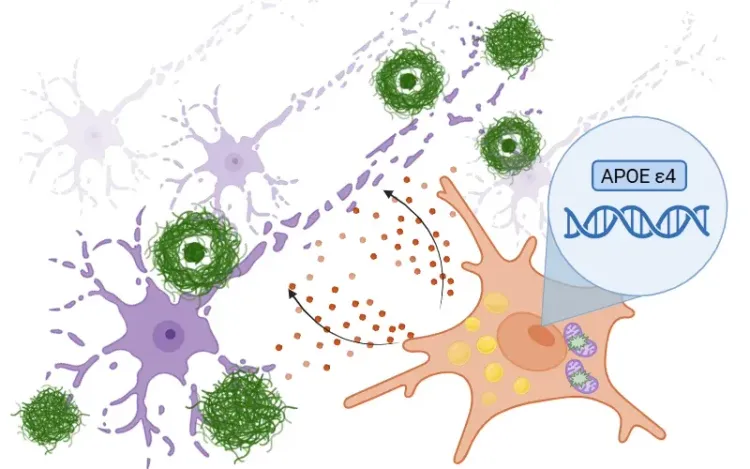

AD에서 미세아교세포의 역할에 대한 자세한 내용은 당사의 자료 APOE4, 미세아교세포 및 알츠하이머병과 신경퇴행성 질환에서의 미세아교세포, 성상세포 및 타우를 참조하십시오.

알츠하이머병에서의 TMEM119 발현 패턴

알츠하이머병(AD) 맥락에서 TMEM119 발현 연구는 복잡합니다. TMEM119 발현은 다양한 신경학적 상태에 반응하여 감소하는 것으로 종종 관찰됩니다(Masuda, 2019; Kenkhuis, 2022; Mercurio, 2022; Liu, 2025). AD에서 아밀로이드 베타(Aβ) 플라크와 관련된 미세아교세포는 항상성 상태에서 DAM 또는 미세아교세포 신경퇴행성 표현형으로 전환됩니다. 이러한 반응성 상태에서는 TMEM119 및 P2RY12와 같은 항상성 표지자의 발현이 현저히 하향 조절되어, TMEM119의 AD 내 역할 이해를 복잡하게 합니다(Hashioka, 2022). 구체적으로 다음과 같은 관찰 결과가 보고되었습니다:

- Aβ 플라크로부터 25μm 이내의 미세아교세포에서는 TMEM119 발현이 현저히 감소하는 반면, 더 멀리 떨어진 미세아교세포(≥50μm)에서는 발현 감소가 거의 관찰되지 않는다(Liu, 2025). 미세환경 분석에 대한 자세한 내용은 알츠하이머 마우스의 아밀로이드-β 및 염증성 미세환경 리소스를 참조하십시오.

- 인간 AD 환자에서는 Aβ 플라크와의 근접성과 무관하게 TMEM119 양성 미세아교세포 표현형이 전반적으로 현저히 감소한다(Kenkhuis, 2022).

- 인간 AD 뇌에서 조직 분석과 세포 분석 간 상충되는 결과가 보고되었습니다(Satoh, 2016; Kenkhuis, 2022)

- 조직 분석에서는 TMEM119 mRNA 발현 증가가 관찰됩니다.

- 분리된 반응성 미세아교세포는 TMEM119 발현이 감소한 것으로 나타났습니다.

- TMEM119 발현 상실과 TREM2 증가가 동반되는 현상은 베타 플라크에 대한 미세아교세포 반응의 특징적 양상이다

- 자세한 내용은 리소스 TREM2, 미세아교세포 및 신경염증(Resource TREM2 , Microglia and Neuroinflammation)을 참조하십시오.

알츠하이머병(AD) 맥락에서 미세아교세포 내 TMEM119의 역할은 현재 연구 중이다. AD 발병 메커니즘에 대한 이해를 높이고 표적 치료법을 개발하기 위해서는 미세아교세포를 염증성 미세아교세포(DAM) 및 기타 골수계 세포와 구분하는 것이 여전히 중요하다(Hashioka, 2022).

알츠하이머병(AD)에서 낮은 아밀로이드 베타(Aβ) 수준과 높은 아밀로이드 베타 수준 조건 하에서의 TMEM119의 역할

미세아교세포 TMEM119의 다른 병리학적 상태에서의 역할은 무엇인가?

알츠하이머병(AD) 이외의 병리적 상태에서 미세아교세포 TMEM119의 역할은 주로 미세아교세포의 특이적 표지자로 기능하는 것이다. 혈뇌장벽(BBB)이 손상된 상태에서는 TMEM119가 미세아교세포에 의해 안정적으로 발현되지만, 혈액을 통해 침투한 대식세포에는 존재하지 않습니다(Kempuraj, 2024). 구체적인 기능은 아직 명확하지 않지만, TMEM119 발현은 다양한 병리학적 조건에서 상향 조절되거나 하향 조절될 수 있습니다:

- 신경퇴행성 질환

- 다발성 경화증(MS)

- 활성 백질 병변(WML) 중심부에서는 TMEM119 면역반응성이 현저히 감소하거나 결여되지만, 회백질 병변에서는 변화가 없습니다. WML에서의 발현 감소는 림프구 및 IFNγ, IL-4와 같은 염증성 사이토카인의 존재와 상관관계가 있습니다(van Wageningen, 2019).

- 활성 탈수초 병변에서 침윤 대식세포는 Iba1을 발현하지만 TMEM119에 대해서는 음성 반응을 보인다(Satoh, 2016).

- 실험적 자가면역 뇌척수염(EAE) 모델

- 미세아교세포 활성화 증가와 병행하여 TMEM119 발현이 현저히 감소한다(Vankriekelsvenne, 2022).

- 다발성 경화증(MS)

- 외상성 뇌손상(TBI)

- TMEM119 양성 세포 수는 급성 TBI 사례에서 가장 높으며, 지연된 사례에서는 대조군 수준으로 회복된다(Bohnert, 2020).

- 상충되는 연구 결과가 보고되었습니다(Mercurio, 2022)

- 손상 후 뇌 조직에서 TMEM119 유전자의 발현 증가.

- 분리된 반응성 미세아교세포에서 mRNA 및 단백질 수준 감소.

- 뇌졸중

- TMEM119 면역형광 및 면역반응성은 허혈성 핵심 및 반음영을 포함한 경색 부근 뇌 영역의 미세아교세포에서 현저히 감소한다 (Young, 2021).

- 저자들은 분지형 미세아교세포에서 이러한 하향 조절로 인해 TMEM119가 전임상 뇌졸중 모델에서 안정적인 마커가 아니며, 이로 인해 해당 상황에서 미세아교세포와 침윤 대식세포를 구별하는 데 사용이 제한된다고 보고했습니다 (Young, 2021).

- 뇌 전이

- 암

- TMEM119는 골육종(Jiang, 2017), 난소암(Sun, 2021), 유방암(Yang, 2021)을 비롯한 다양한 암에서 발현이 증가하는 등 종양 유발 기능을 나타낼 수 있습니다.

- 이 유전자의 상향 조절은 종양 진행, 전이 및 낮은 환자 생존율과 지속적으로 연관되어 있습니다.

결론적으로, TMEM119는 미세아교세포의 표지자로 사용될 수 있지만, 고려해야 할 상당한 한계가 있습니다. 첫째, 모든 미세아교세포가 TMEM119에 의해 표지되는 것은 아닙니다(예: DAM). 이는 다양한 신경학적 상태에서 미세아교세포 연구를 제한합니다. 또한, TMEM119는 미세아교세포만을 표지하지 않습니다. 예를 들어, 림프 기관 및 갈색 지방 조직의 여포 수지상 세포도 표지할 수 있습니다. 이러한 복잡성을 고려할 때, 건강 및 질병 상태에서 미세아교세포의 다양한 표현형을 보다 정확하게 특성화하기 위해 Iba1 및 P2RY12와 같은 다른 마커와 함께 TMEM119를 사용하는 것이 유리합니다.

저희 팀은 치료 효능 연구에 활용하는 신경퇴행성 질환 모델에 관한 질문이나 구체적인 정보 제공을 기꺼이 도와드리겠습니다.

신경퇴행성 질환 모델에 대해 자세히 알아보기

관련 콘텐츠

신경염증에 관한 최신 정보 및 신경퇴행성 질환 동물 모델에서 치료제 평가와 관련된 모범 사례.

TREM2와 미세아교세포

TREM2 개요, 미세아교세포에서의 역할, 신경퇴행성 질환과의 연관성 및 잠재적 치료적 함의.

APOE4, 미세아교세포 및 알츠하이머병

알츠하이머병에서 ApoE4가 미세아교세포 활동에 미치는 영향 및 표적 치료제 개발에 관한 개요.

미세아교세포, 아스트로사이트 및 타우 단백질의 신경퇴행성 질환에서의 역할

글리아 세포에 의해 유발된 신경염증이 알츠하이머 병 및 기타 타우 병증에서 타우 단백질의 응집, 확산, 및 신경세포 손실을 촉진하는 메커니즘.

미세아교세포, 아스트로사이트 및 알파-시누클린 파킨슨병에서의 역할

알파-시누클레인이 파킨슨병 및 기타 시누클레인 병증에서 미세아교세포와 별아교세포에 미치는 영향.

ALS, 알츠하이머병, 파킨슨병의 미세아교세포 형태학

미세아교세포 형태학적 분석의 개요와 신경퇴행성 질환 연구 및 신약 개발에 대한 응용.

미세아교세포-신경세포 상호작용 및 신경퇴행성 질환

미세아교세포와 신경세포 간의 직접적인 상호작용에 대한 간결한 검토, 그리고 이러한 세포 간 상호작용이 신경퇴행성 질환에서 어떻게 영향을 받을 수 있는지.

신경퇴행성 질환에서의 미세아교세포의 자식작용 장애

미세아교세포의 자식작용 장애가 신경퇴행성 질환의 진행에 어떻게 기여하는지.

미세아교세포 노화 및 신경퇴행성 질환

이 자료는 미세아교세포 노화와 알츠하이머병(AD)과 파킨슨병(PD)을 포함한 신경퇴행성 질환에서의 그 역할에 대한 개요를 제공합니다.